Contents

2028年まで見据えた「価格競争」からの脱却と新たな価値提案戦略

「値下げ競争」「価格競争」――

2021年頃から様々な「値上げ」が続いていますが・・・

顧客獲得戦略の一つとして、これらの言葉が日常的に聞かれる時代が続いて行くと予想されます。

しかし、どの業界でも「価格競争は限界」というのが本音ではないでしょうか。

収益構造の観点からも、単なる値下げでは持続的な成長は難しくなるのは当然ですね!

2025年以降、そして2028年頃までを見据えた最新の市場動向や消費者トレンドを踏まえ、「値下げ」以外の価値で顧客に選ばれるための実践的な戦略を予測を含めてまとめてみました。

価格競争から脱却するための最新トレンド

1. データドリブンな価格最適化とバリューベース・プライシング

AIやビッグデータの進化により、価格設定は「勘と経験」から「データに基づく科学的分析」へと進化しています。

ダイナミックプライシング(商品やサービスの価格を需要と供給の状況に応じてリアルタイムで変動させる価格設定)や価格弾力性分析(商品やサービスの価格が変動した際に、その需要量がどれほど変化するかを示す指標のこと)を活用し、需要や在庫、競合状況をリアルタイムで反映した価格調整が主流となりつつあります。

特に注目されるのが「バリューベース・プライシング」。

これは、顧客が感じる「価値」に基づいて価格を設定する手法で、差別化要因を明確にし、価格競争に巻き込まれない高収益体質を実現できます。

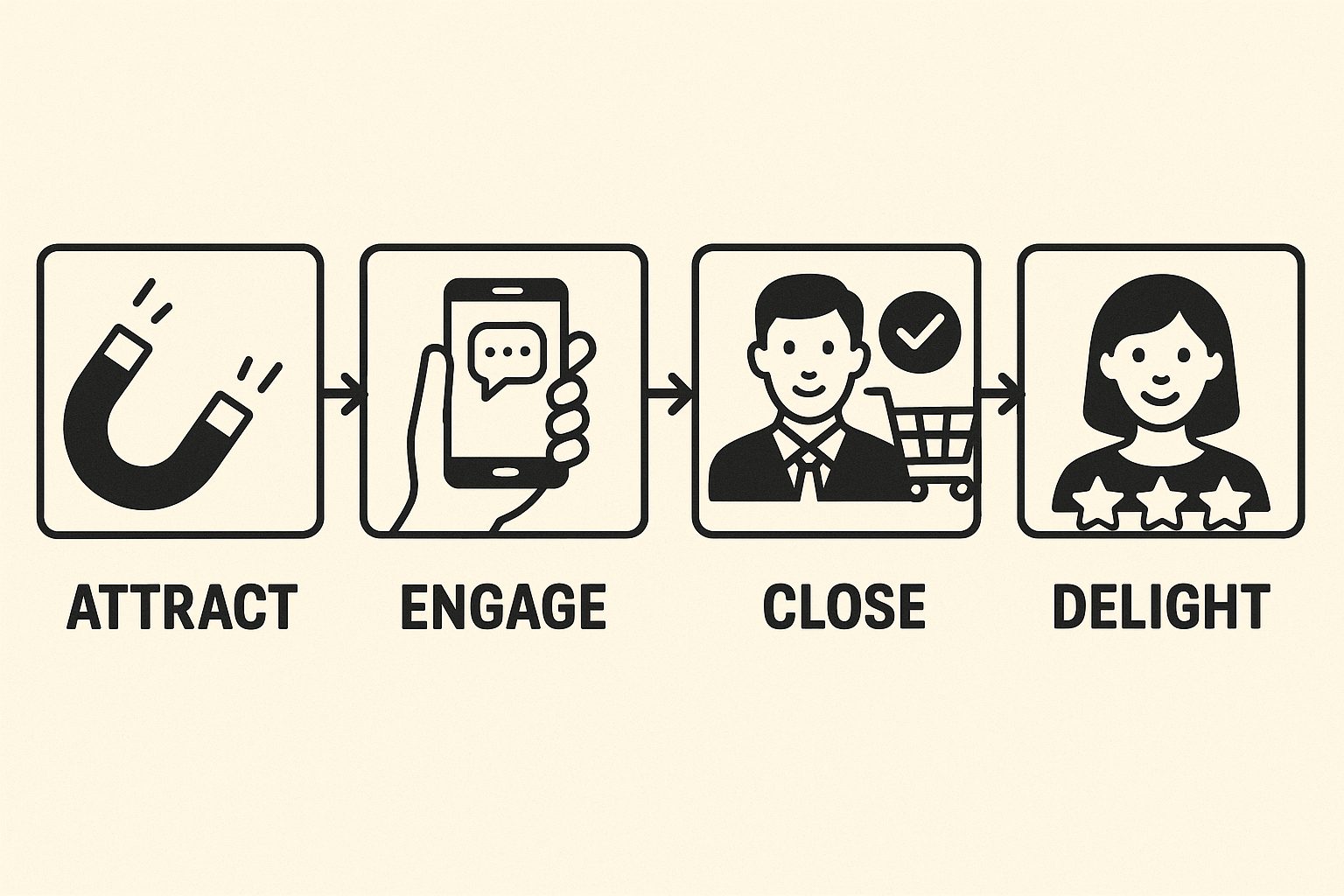

2. パーソナライズと顧客体験(CX)の強化

2025年以降は、顧客一人ひとりの嗜好や行動データを活用したパーソナライズがさらに進化すると予測できます。

AIによる精度の高い提案や、個別最適化されたコミュニケーションがブランドへの愛着やリピート率向上につながるでしょう。

3. サステナビリティと社会的価値の訴求

消費者のサステナビリティ意識(「人間・社会・地球環境の持続可能な発展」を意味する)は年々高まっており、

環境配慮型商品や社会的責任への取り組みがブランド価値を左右します。

特に若年層は企業の社会的姿勢を重視する傾向が顕著で、2028年に向けては「持続可能性」を前面に打ち出すマーケティングが競争力の源泉となると予測できます。

4. QOL・自己投資・健康志向への対応

消費者は「何にいくら使うか」を、より慎重に考えるようになっています。

健康志向や自己投資、生活の質(QOL:「Quality of Life」)の向上など、社会的背景や消費者心理を踏まえた商品開発・訴求が重要です。

商品やサービスがもたらす「未来の結果」や「変化」を明確にイメージさせる提案が、購買動機を強く刺激します。

2028年まで有効と予測できそうな実践的アプローチ まとめ

-

「買う・使う・持つ喜び」や「楽しさ」を具体的に伝えるストーリー提案

-

機能説明よりも「その後の変化」や「未来の姿」をイメージできる訴求

-

顧客の声や第三者視点を活用した信頼性の高い情報発信

-

デジタル(SNS・ブログ・EC)とアナログ(手紙・ハガキ・FAX)を組み合わせた多面的コミュニケーション

-

低価格商品で集客し、プレミアム商品で利益を確保する「二極化」戦略の徹底

-

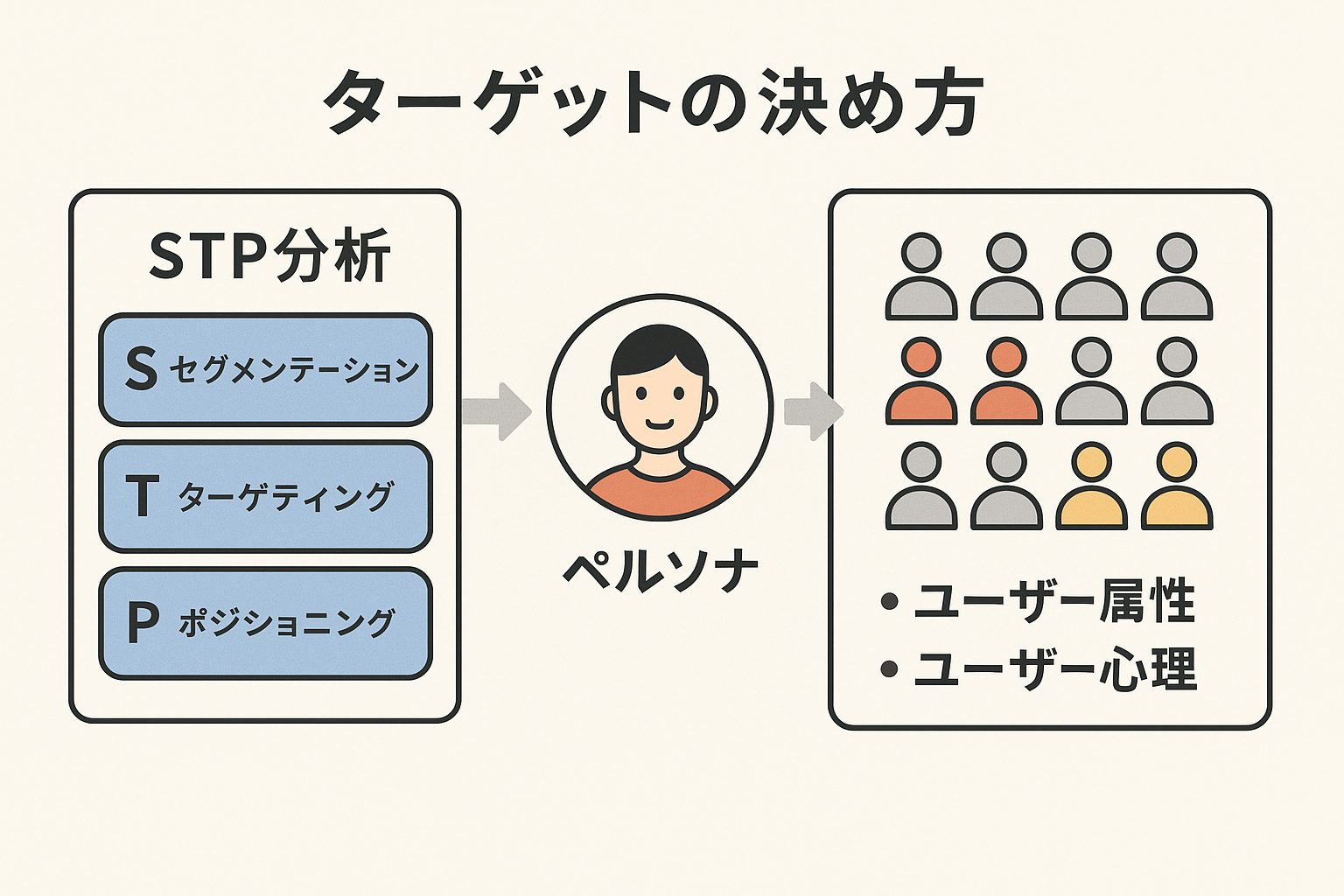

顧客データ分析(RFM分析・ABC分析・9Seg分析等)を活用したターゲティングとLTV最大化

※RFM分析・・・

顧客の購買行動を「最終購入日(Recency)」「購入頻度(Frequency)」「購入金額(Monetary)」の3つの指標で評価し、顧客をグループ化する分析手法。

優良顧客の発掘や、顧客の特性に応じたマーケティング施策の立案に有効

※ABC分析・・・

売上・コスト・在庫など、特定の指標によって商品をA、B、Cの3つのグループに分類し、優先的に管理する手法

売上や利益の向上、在庫管理の最適化などに有効※9Seg分析・・・

顧客との関係性を深めて行くために顧客一人ひとりに最適なアプローチを取ることが重要との観点から

顧客を「購買頻度」と「ブランド選好」という2つの軸で9つのグループに分類し、マーケティング戦略に活用する※LTV最大化

ライフタイムヴァリュー、商品や企業を評価してくれる既存顧客を、しっかり確保していること

まとめ

これからの時代は「価格」だけでなく、「質」や「価値」、そして「体験」で選ばれる時代です。

AIやデータ活用による最適化、サステナビリティへの対応、QOLや自己投資志向への訴求など、2028年まで通用する戦略を実践し、顧客にとって唯一無二の存在を目指しましょう!

価格競争から一歩抜け出し、「感動」や「ワクワク感」を具体的に伝えることで、ファンを増やし、持続的な成長を実現できます。

今こそ、自社の「本当の価値」を見直し、未来の顧客に響く提案を始めましょう。